江戸切子の歴史

江戸切子の歴史

江戸切子解説サイト>江戸切子とは>江戸切子の歴史

江戸切子の歴史について

薩摩切子との歴史と絡めて

詳しく紹介していきます。

スポンサードリンク

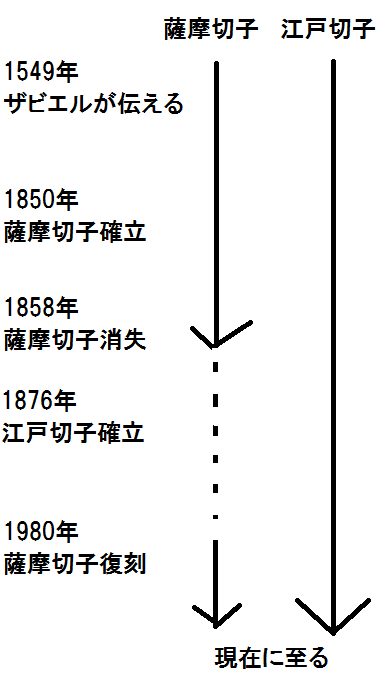

1549年に

みなさんご存じの

キリスト教を日本に伝えた宣教師の

フランシスコ・ザビエルが

日本に切子という概念を持ち込みました。

それまではガラスをカットするという概念が

日本には無かったのです。

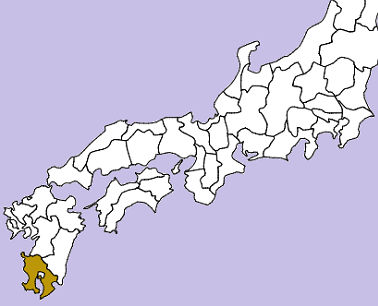

鹿児島の種子島に来たザビエルなので、

主としてカットグラスというのは

九州の鹿児島を中心に栄えたようです。

それから時は流れて

鹿児島では1850年頃、

藩主の島津斉彬(しまづなりあきら)によって

カットグラス職人を招集して手厚く保護し、

藩の事業として手法を確立させたのが

「薩摩切子」になります。

薩摩切子を製作するに至った経緯は、

欧米諸国が貿易を迫ってきたため、

外国にも輸出できる

美術工芸品を作りたかったからです。

その後、

薩摩切子は主導者である島津斉彬の死(1858年)と

戦争によるガラス工場の消失に伴い、

伝統が途絶えてしまいました。

その約100年後の1980年代に

過去の文献から

薩摩切子の復刻がされました。

今では島津斉彬の別邸である

仙巌園(せんがんえん)という

庭園内で復刻した物を購入することが出来ます。

私も実際に行ってきました。

ただし、一度伝統は途絶えているので

「伝統工芸品」という名称を

使うことは許可されていません。

一方、江戸の方では

1876年の明治の初期に

政府が欧米の文化を

積極的に取り入れる政策を行い、

九州の方に江戸のガラス職人を送り、

近代の欧米の進化したカットグラスの手法を

勉強させ、その要素を取り込む形で

江戸切子独特の手法が確立されていきました。

よって、江戸切子は1549年に

ザビエルがカットグラスを伝えてから

現在に至るまで一度も技術が途絶えていない、

伝統工芸品となっています。

現存する資料の中では「加賀屋」というところで、

カットグラスを施した絵が残っているので、

江戸切子の発祥はそこがスタートと世間一般的に認識されています。

スポンサードリンク

その他、江戸切子の基本的なことは

「江戸切子とは 」の

ページに戻って見て下さい。