模様の解説

模様の解説

江戸切子解説サイト>模様の解説

江戸切子で古来から続いている

矢来(やらい)、籠目(かごめ)、

魚子(ななこ)、市松模様(いちまつもよう)などの

伝統的な模様をいくつか紹介したいと思います。

スポンサードリンク

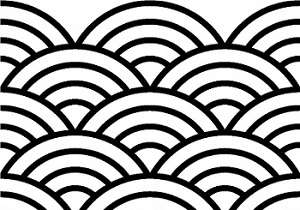

矢来(やらい)

斜めの線を矢来と言います。

矢来の由来は犬矢来(いぬやらい)という

防護柵から来ています。

昔ながらの町屋では壁伝いに

竹で出来た犬矢来が張り巡らされ、、

泥はねによる汚れ、傷から壁を守っています。

スポンサードリンク

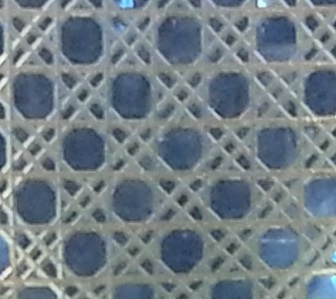

籠目(かごめ)

この形が籠目です。

この場合、八角形なので八角籠目と言います。

籠目(かごめ)は、竹で編んだ

籠の網目が生み出す格子のことです。

籠目は古来より魔除けの意味で使われてきました。

竹の編み方によって

六角形や八角形にもなるので、

六角籠目や八角籠目のようにも

なります。

竹細工の工芸品を

作っている会社で

竹の編み方を見せてもらうと

それはもうここで紹介しきれないほどの

大量の編み方があって、

この籠目という編み方は

ほんの一部に過ぎないことに

気付かされます。

スポンサードリンク

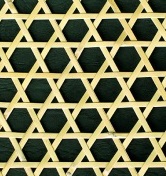

魚子(ななこ)

魚子です。

魚子の模様は元々は

魚子打ちという彫金技法のひとつです。

どうやら彫金の方の魚子とは

形が違うようです。

金属の表面に、

魚卵状の小さな粒が一面に並んだように

魚子たがねという道具を用いて

突起させる手法です。

魚子たがねの先端。

金属の棒の先端が

このように丸くくぼんでいる。

カットグラスはザビエルが

1549年に伝えましたが、

彫金技法の魚子は

もっと昔の時代から

武士の鎧や金属加工品に使われていました。

スポンサードリンク

市松模様(いちまつもよう)

碁盤目状の格子の目を色違いに並べた模様のことを言います。

一般的にはチェッカー柄と

言ったりします。

江戸時代中期、

歌舞伎俳優 佐野川 市松という人が

この模様の袴(はかま)を用いたのが由来です。

このチェッカー柄の透明の部分を

全て四角に透明にするのではなく、

丸にした場合は「玉市松模様」と呼びます。

スポンサードリンク

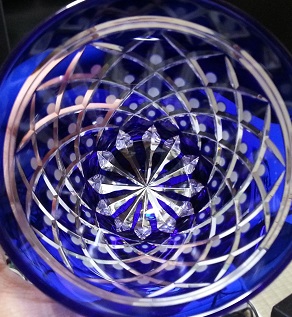

底菊(そこぎく)

菊の模様の起源としては天皇が代々好んで使用していたのが

菊の模様でした。

江戸時代に幕府により使用は自由とされ、

一般庶民にも浸透し、

この紋の図案を用いた和菓子や

仏具などの飾り金具が作られるなど

各地に広まったそうで、

その時に江戸切子の底に菊を入れる

底菊というデザインが広まったのではないかと

私が推測しています。

10個の葉からなる底菊。

こちらは12個からなる底菊。

デザインによって本数は変わりますが、

こうやって底に菊の形を入れます。

以上のような伝統的な模様は

江戸切子専用の模様ではなく、

他の伝統工芸品の中にも

取り入れられている模様でもあります。

他にも様々な伝統的な模様がありますが、

オーソドックスなところとして、

上記の模様を紹介しました。

スポンサードリンク

絵柄がついたもの

例えば、富士山が描かれていたり、

ウサギが描かれていたり、

木が描かれていたり、

などの絵柄がついている

江戸切子がありますが全く良くないです。

江戸切子の良さというのは、

模様の組み合わせによる美しさです。

絵柄が刻んであるのは、

その絵柄自体に良さがあるのであって、

江戸切子の魅力を

引き出した作品ではありません。

富士山自体が良いのであって、

江戸切子に彫った富士山だからこそ良い

というわけではありません。

言わば、作り手が

デザインを考えることを放棄し、

絵柄に逃げているという状態です。

昔の時代のカットグラスを

博物館で見ても、

絵柄を入れているものなど皆無です。

全て模様の組み合わせのみで勝負しています。

ニーズがあるから作るのかもしれませんが、

自分が良いと思う信条を曲げて、

売上を伸ばすためにお客に擦り寄る形で

こういうものを作ることは私は支持しません。

紆余曲折ありまして、元々サラリーマンだった私が独立して江戸切子の工房を立ち上げて、そちらのホームページの方に、もっと詳しい文様の解説が書いてありますので、そちらも参照してみて下さい。

↓

「切子工房箴光(しんこう) 文様、模様の解説 」

※別のサイトに飛びます。

スポンサードリンク