江戸切子の選び方

江戸切子の選び方

江戸切子解説サイト>購入の仕方>江戸切子の選び方江戸切子の選び方について、

長年勉強した結果から

模様、

合わせ、

交点、

色、

色被せ(いろきせ)の深さ

について説明していきたいと思います。

また江戸切子製作者のお店ではなく、

ユーザー視点で書いており、

お店が意図的に隠している情報も紹介していきますので、じっくり読んでみてください。

江戸切子は機械ではなく、

職人の手で1つ1つのグラスに

カットを入れているので、

完成した物は1個1個全く同じものはありません。

例えば、元々の素材のグラスの

色被せの厚みが違ったりもします。

カットに関しては

カットの曲線であったり、

カットの太さであったり、

それは職人がカットする度に

うまくいく部分もあれば、

少しうまくいかない部分もあります。

1つのグラスを仕上げるのに

おおむね30本以上のカットをグラスに

ほどこしますが、

その30本のカットが全て精密できれいに

うまく仕上がるとは限りません。

現役で職人をされている方なら、

そのミスをしないように

かなりの訓練を積むと思いますので、

店頭に並ぶ製品には

ほとんどミスのないものが並ぶと思いますが、

それでも出来の良し悪しはあると思います。

そこで、このページではその出来の良し悪しは

どこをみたらいいのか説明します。

これらのカットの見る部分がユーザーに知られるというのは製作側のリスクでしか無いので普通は公表されませんが、私はユーザーなのでどんどん紹介します。

スポンサードリンク

模様の形

これは言われなくても感覚的にみている人も多いと思いますが、

江戸切子は大体同じ模様が

連なっている場合があります。

一番オーソドックスで

伝統的な模様である矢来を見ると

よくわかります。

矢来は斜めのカットを繰り返し入れるのですが、

それが組み合わさって

最終的にひし形を構成するに至ります。

この場合、

全てのひし形が均等に同じような形になっているかを

見るといいでしょう。

例えば、矢来の1つの斜めのカットが

垂直気味に1個削れてしまったとすると、

その両サイドのひし形がいびつになります。

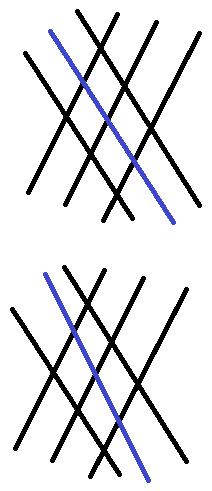

青の線を見て下さい。

上は均等に矢来が入って

構成されるひし形がきれいに見えています。

下は矢来が垂直方向に立ってしまい、

青線の両隣のひし形が

一方は大きくなり、一方はつぶれてしまいます。

このように少しでもミスをすると、

パッと見て素人でも

すぐにきれいではないことがわかります。

きれいな江戸切子は

その歪さが無いので

そこをよく見ておくといいです。

しかし、この形を合わせるってのは

本当に難しいことなので、

どこかが歪んでいても他のポイントが

きれいに出来ていたら許容するのも手です。

白で塗った方は

台形に近いひし形になってしまっています。

赤い方はきれいなひし形になっていますね。

こういうところを見ます。

カットの合わせ

カット同士の始点と終点が集まるタイプの

デザインがあります。

こういうやつ

その場合、

極限までそれらのカットを近くまで引き寄せて

削ります。

これをカットの合わせ部分と言います。

このカットの合わせが

極限まで引き寄せられているか、

カット同士がくっついていないか、

をよく見るときれいなカットかどうか

わかります。

この合わせなんかは

めちゃくちゃ汚いです。

スポンサードリンク

2つの線のカットの交点

2つの線のカット同士が重なる交点は素人が見落としやすい

きれいに見えるか見えないかの

ポイントがあります。

それは、

カットの交点の深さが同じということです。

百聞は一見にしかず、

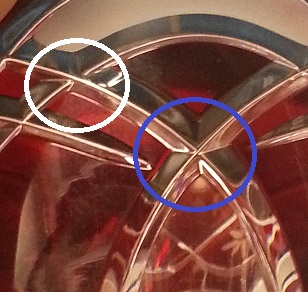

写真を見て下さい。

青○の方はカットの深さが同じなので、

綺麗な×を産み出します。

一方、白○の方は、

右肩上がりの方の線の方がカットが浅いので、

右肩下がりの線に完全に食われてしまっています。

×になっていませんよね?

この×がきれいに出来ているかどうかで

結構見た目がかわりますので

覚えておいて下さい。

私が全くの素人だったときは、

先ほどやったグラスに

構成されているひし形だけを見ていて、

カットの深さと言う概念は無い状態で

良いものを探そうとしていました。

この2つのカットの深さを合わせることは

結構楽な部類に入るので、

カットの山が合ってない場合は

他のものを選ぶといいでしょう。

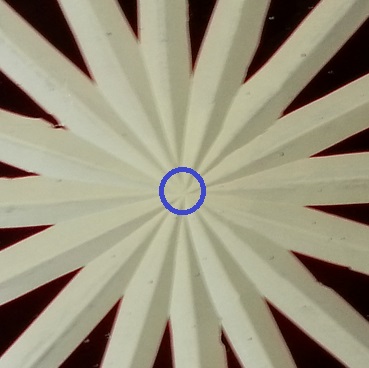

3以上の線のカットの交点

交点が3以上の場合、特に底菊などは8本の線のカットを

1つの交点に集中させたりする場合は、

その1点で交わっているかどうかも確認しましょう。

8本の線のうち1本でもミスすると、

全くきれいに見えませんので

私が製作する時も

ここはかなり慎重な作業になります。

青○で囲んだところが交点になります。

1点で交わってないと

全くきれいに見えなくなるのですぐにわかります。

とりわけオークションサイトで

無知につけこんで売りさばこうとしていた

ひどい江戸切子はこんな感じです。

これは許容できるレベルを

完全に超えてます。

普通の職人だったら失敗作ということで

世には出さないレベルです。

スポンサードリンク

江戸切子の色

もし、江戸切子を購入する場合は薄い色ではなく、

濃い色被せ選ぶと

より江戸切子らしさが出ていいでしょう。

特に赤と瑠璃(濃い青みたいなやつ)は

江戸時代から使われている

伝統的な色なのでその2つのどちらかの色を

選べば間違いないです。

赤の江戸切子

瑠璃(るり)の江戸切子

昔からある伝統的な色です。

一方、

色の薄いものはグラスに入れた

液体の色を楽しむことも出来ます。

ブドウ色の江戸切子

色が薄く、

色被せ部分からでも

内容物の色が良く見えます。

これは伝統的な色ではないです。

緑色などもあります。

濃い、薄いは購入者の趣味になると思いますが、

私が両方使った感じだと、

濃いものの方でもカット面は透けて、

内容物の色を楽しめますので

濃いものの方が印象的に見えました。

薬品で磨くと色がかなり薄くなります。

「江戸切子の作業工程 」で説明した通り、

悪いことだらけなので、

手で磨いた方がいいのですが、

外国のグラスや一般のデパートに並ぶ江戸切子は

採算を取るために薬品で磨いているものが大多数です。

手磨きだとそれだけコストがかかるので、

優良なところしかやってないと思います。

デパートに並ぶ江戸切子を買うくらいなら、

直接工房に出向いて工房の直営で販売されている

ところで買うといいでしょう。

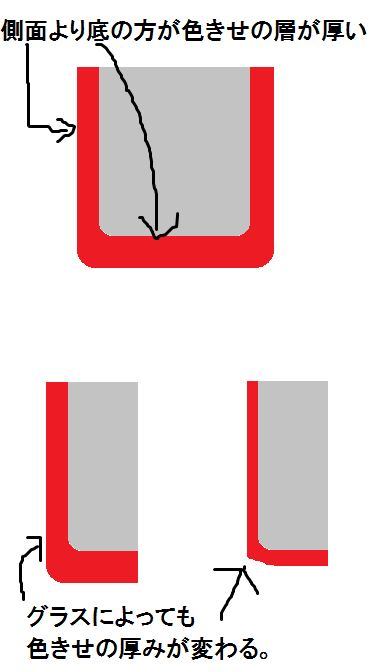

色被せ(いろきせ)の深さ

元々の色被せのグラスにも作り手によって違いが生じます。

色被せは底の方に色が溜まりやすく、

グラスの出来によってその色の深さが違います。

濃い色と透明な色の濃淡が

江戸切子の最大の魅力です。

出来れば色きせが厚い物を選びたいですが、

色きせが濃いとカットする人の難易度が格段に

あがるようになっていますので

もしかしたらカットに

ミスが見られるかもしれません。

他のカットの注意点なども考慮して

色きせが濃いのを選ぶといいかもしれません。

ちなみに色の薄いグラスはカットするのに

非常に簡単なので出来れば濃いもの、

特に赤と瑠璃は濃い色で伝統的なので

それを選ぶといいでしょう。

江戸切子の雑学などについて

「江戸切子とは」で紹介していて面白いと思うので、

見てみて下さい。