江戸切子の作業工程

江戸切子の作業工程

江戸切子解説サイト>江戸切子とは>江戸切子の作業工程

江戸切子がどのように作られるのか、

色被せ(いろきせ)グラス作成、

割り出し・割り付け、

粗摺り(あらずり)、

仕上げ、

磨きの

それぞれの工程について詳しく説明します。

スポンサードリンク

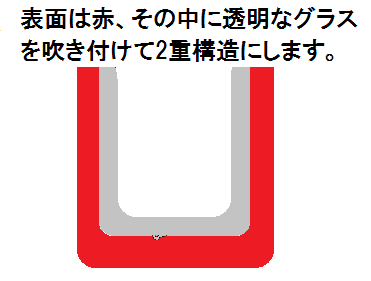

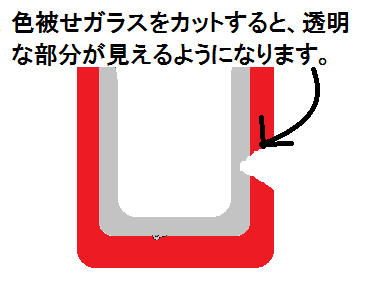

色被せグラスの作成

まずは色被せ(いろきせ)ガラスを作成します。

基本となる色のガラスの中に

透明なガラスを吹き付けて2重構造にします。

色被せガラスは

ガラスを炉から製作する会社に任せて、

仕入れるのが一般的です。

江戸切子の工房ではカットに全精力を注ぐので、

色被せガラスも作成しながら

江戸切子を作成している工房はごく少数です。

昔はクリスタルガラスと言うものがありました。

ガラスになまりを混ぜたものです。

鉛を入れることで光の屈折率が上がり、

ガラス内部での反射具合が上がり、

綺麗に見えるようになります。

しかし、なまりは毒性が強く、

なまりを使った製品は

細胞膜を通過して直接細胞に取り込まれて

体に害を及ぼすことがわかりました。

そこでEUで2006年に

RoHS指令というものが出されて

鉛を使って製品を作るのはやめようという

世界的な動きがあり、

クリスタルガラスも減少傾向にあります。

最近は、無害の亜鉛やバリウムを含んだガラスを

クリスタルガラスとして

使用している場合もあります。

割り出し、割り付け

インデックス、割り出し機という道具を使って

色被せガラスの生地に

きれいな縦と横の線を引きます。

グラスをカットするときの目印となり、

ここの割り出しが汚いと

きれいな作品が出来上がらない

重要な工程です。

目印になるということは、

カットする人の地図と同じです。

割り出しが適当だと

地図を持たないでジャングルに入るのと

同じようなものです。

粗摺り(あらずり)

木材とかをやすりにかけるときと同じで、江戸切子もボリボリ削れる荒い目の

回転刃でまずはカットをします。

ここである程度ボリボリ削っておかないと

作業時間が大幅に伸びて

江戸切子で採算が取れなくなって

この業種が衰退してしまい、

日本の文化が無くなってしまうので、

とても重要なことです。

この場合だと下の方の白丸で

囲んだところをボリボリ

削っておかないと、

のちの工程で大変時間が

かかって採算がとれなくなります。

ちなみにガラスが熱く、

やわらかい状態で加工する「ホットワーク」と、

冷めた固体の状態で加工する「コールドワーク」

があります。

カットグラスである江戸切子は

コールドワークに該当します。

仕上げ、石掛け

呼び名は色々あると思いますが、要は、粗摺りで削った部分を

細かい目の回転刃で

滑らかなカット面に仕上げる工程です。

ここの工程でカットした内容が

最終的に製品に反映されるカット面になるので、

ここで交点の深さだとか合わせだとかを

失敗しないように気をつけます。

「江戸切子の選び方」のページで

紹介しているようなポイントです。

磨き

仕上げで滑らかにしたカット面ですが、上の画像のように

すりガラスのように曇っている状態です。

これをさらに磨くことで

ガラス本来の透明感が

戻ってきます。

カット面がきれいになりました。

これで完成の状態です。

磨き方は手で磨く方法と

薬品で表面を溶かして磨く方法があります。

・手で磨く方法

薬品で磨くと全体を溶かしてしまうので、

手で磨くと必要なところを磨くことができます。

現在、手で磨いた江戸切子の方が主流です。

磨き粉でカットしたグラスの表面を

磨くための様々な道具を持ちいて

磨いていきます。

・薬品で磨く方法

ガラスの表面をも溶かしてしまう

劇薬にカットしたグラスを漬けて、

表面を磨きます。

漬けてしまうので、カット面だけでなく、

グラス全体が溶けてしまいます。

すると、

色被せの色は薄くなり、

固めの道具で洗うとカット面が崩れる、

カット面の綺麗な角が丸みを帯びて、

江戸切子の良さが失われます。

強めにゴシゴシ洗ってたら

カット面が欠けたというのは、

薬品で処理しているものになります。

薬品で磨いた結果、

薄くなった赤の江戸切子。

薬品で磨くと

色被せ部分まで溶かしてしまい、

ここまで薄くなります。

本来の赤の色はこれです。

一目瞭然なので、

薬品磨きの物は一発でわかります。

薬品で磨くと悪いことだらけですが、

手で磨くよりも製作時間が減り、

利益になるので、ユーザーを無視して

薬品で磨いている工房もたくさんあります。

こういう作業工程があって、

江戸切子は完成します。

職人が手間暇かけて製作しているので、

値が張るのもうなづけます。

スポンサードリンク

その他、江戸切子の基本的なことは

「江戸切子とは 」の

ページに戻って見て下さい。